通信制大学はやめたほうがいい?ドロップアウトする人 vs キャリアを拓く人

「通信制だと続けられる気がしない」

「授業がつまらなそう」

「がんばって卒業したとしても、キャリア形成に有効なのか?」

――〈通信制大学 やめたほうがいい〉といったワード検索をする人は、きっとこうした不安や疑念を抱いているのではないでしょうか。

通信制大学を検討している人の多くが、“自分に合っているのか””本当に続けられるのか””キャリア面で意味があるのか”という3つの壁にぶつかります。

でも、通信制大学が、”やめたほうがいい場所”になるか”人生を変える学びの場”になるかは、じつは あなたの目的と、大学の設計次第なのです。

この記事では、通信制大学でドロップアウトしてしまう人と、逆に学びで成功をつかむ人の違いを明らかにします。

【1】「通信制大学はやめたほうがいい」といわれる理由

【2】通信制大学で”ドロップアウトする人”の共通点5つ

【3】通信制大学で”キャリアを拓く人”の特徴5つ

【4】 “やめたくなる通信制大学” と“続けられる通信制大学”の違い

【5】”キャリアを拓ける通信制大学”――BBT大学の仕組み

【6】まとめ:「通信制大学はやめたほうがいい?」の答え

【1】「通信制大学はやめたほうがいい」といわれる理由

通信制大学の魅力は”自由”にあります。

働きながらでも、家事・育児をしながらでも、場所や時間を選ばずに学べる――これは大きな強みです。

一方で、その自由度の高さが「続かない」「挫折する」原因にもなりやすいのです。

通信制でつまずく人の多くは、

・自分で学習ペースを管理できない

・孤独でモチベーションを維持できない

・学びを現実の仕事に活かせず、意味を失う

――といった”構造的な壁”にぶつかります。

つまり、「通信制大学はやめたほうがいい」といわれる背景には、「制度の難しさ」ではなく「自分とのミスマッチ」があるのです。

▼あわせて読みたい|お役立ち記事

通信制大学は学歴にならない?学歴になる大学の選び方と注意点

【2】通信制大学で”ドロップアウトする人”の共通点5つ

通信制大学を途中でやめてしまう人には、共通する傾向があります。

それは「根性が足りない」わけでも、「時間がなかった」わけでもありません。多くの場合、学び方の設計や心構えのズレが原因です。

ここでは、通信制大学でドロップアウトしてしまう人たちに見られる5つの共通点を具体的に見ていきましょう。

① 学ぶ目的が曖昧なまま入学してしまう

「とりあえず学士がほしい」「時間があるから何か始めようかな」──そんな動機で入学すると、最初の数ヶ月でペースが落ちがちです。

通信制大学では、自分でスケジュールを立て、モチベーションを維持し続けなければなりません。

目的が曖昧だと、“なぜ勉強しているのか”を見失い、課題やレポートが重荷になってしまうのです。

何のために学ぶのかを明確にすることが、継続の第一歩。

目的が明確な人ほど、忙しい中でも学びの時間を“投資”として捉えられます。

② 学びを"受け身"で終えてしまう

通信制の学習は、基本的にオンライン講義中心。そのため、ただ“動画を見るだけ”で満足してしまう人が少なくありません。でも、講義を「視聴する」だけでは、知識は定着せず、現場で使えるスキルにもなりません。

学びを深めるには、考える・書く・発言するという能動的なプロセスが不可欠です。

質問を投げる、レポートに自分の意見を盛り込む、SNSやコミュニティで発信する──

こうした“小さなアウトプット”を積み重ねられるかが、成否を分けます。

③ 孤独を抱えたまま頑張ろうとする

通信制大学では、キャンパスライフのような日常的交流が少なく、孤独を感じる人が多いのが実情です。

最初は意気込んでいても、「自分ひとりだけが置いていかれている気がする」と感じた瞬間、挫折リスクが一気に高まります。

この孤独を乗り越えるには、意識的に“つながり”をつくる努力が必要です。

オンライン掲示板や学生コミュニティへの参加、他の学生への相談など、自分から関係性を築ける人ほど、継続率が高い傾向にあります。

④ 現実と学びがつながっていない

通信制大学では、理論や知識を体系的に学ぶ機会が多いものの、それが今後の仕事やキャリア、生活にどう役立つのかをイメージするようにしないと、“ただの勉強”で終わってしまいます。

「この知識を明日の業務でどう使うか?」といった視点があるだけで、講義内容が急に“自分事”になります。逆に、“試す場”を意識しないと知識が定着せず、モチベーションも下がっていくのです。

⑤「自由さ」をはき違えてしまう

通信制の自由さは、「好きな時間に学べる」反面、「誰も管理してくれない」という現実も意味します。

学習ペースを自分で決める自由を、何もしなくてもいい自由と勘違いしてしまうと、次第に学びが後回しになり、気づけば履修も進級も遅れてしまいます。

自由には、自己管理の覚悟が必要。

自分の生活に“学びのリズム”を組み込める人こそ、通信制で結果を出せるタイプです。

【3】通信制大学で”キャリアを拓く人”の特徴5つ

一方で、同じ通信制大学で学びながら、確実に成果を出し、キャリアを切り拓いていく人たちもいます。

彼らに特別な才能があるわけではありません。違いは、学びとの向き合い方にあります。

ここでは、通信制大学で“キャリアを拓く人”に共通する5つの特徴を、”実践”の視点から紐解いていきます。

① 明確なビジョンをもって学ぶ

キャリアを拓く人は、「この学びをどう活かすか」というゴールイメージがはっきりしています。

たとえば、MBA的な知識を自社の企画提案に使いたい、経営知識を独立準備に活かしたい──といった具合です。

目的が明確なほど、日々の学びの“意味”が感じられ、行動にも一貫性が出てきます。

通信制大学は“目的を持つ人”に最適化された仕組み。

逆に、ビジョンがないままでは、自由すぎる環境に流されやすいのです。

② 学んだことを”現場で即実践”する

キャリアを拓く人は、学びを机上の理論で終わらせません。授業で得たフレームワークや考え方を、その日のうちに仕事で試します。

「自分の業務にどう応用できるか?」を考える癖がついており、その積み重ねが、仕事の精度・視野・発想力を変えていくのです。

学びを実践するたびに、“学ぶ意味”がリアルに感じられる。

それが、継続と成果の両立を生む最大の秘訣です。

③ 仲間と刺激し合う”つながり”をもつ

通信制といっても、いまはオンラインコミュニティが非常に発達しています。

キャリアを拓く人は、その環境を活かして、他の学生と積極的に交流します。

ディスカッションやグループワークを通じて、他業界の視点に触れたり、仲間の努力を見て刺激を受けたり。

この“他者との比較と共鳴”が、学びのモチベーションを自然に高めていくのです。

孤独に頑張るよりも、“学び合う”こと。

それが通信制で成功する最大のカギです。

④ 学びを”自分のブランド”にしている

学位や資格はゴールではなく、自分の価値を示すストーリーの一部。

キャリアを拓く人は、学びを「私はこう成長している」という信頼の証に変えます。

たとえばSNSや社内プレゼンなどで、学んだことを発信・共有する。

それだけで「学び続ける人」という印象が生まれ、周囲からの評価が変わります。“知識の証明”ではなく、“成長の証明”こそが、キャリアを加速させる要素です。

⑤ 学びを”キャリア成功のストーリー”に仕立てる

通信制大学を単なる“学位取得の手段”にせず、自分の人生を前に進める“物語の一章”として捉えているのが、成功者の共通点です。

どんな小さな成果でも、「この経験が自分をどう変えたか」を語れるようにする。それが履歴書の一行を超え、面接・転職・起業の場で説得力になるのです。

キャリアを拓く人は、学びを語れる人。

通信制大学を“履歴”ではなく“物語”に変えたとき、キャリアは本当の意味で動き出します。

【4】”やめたくなる通信制大学”と”続けられる通信制大学”の違い

「通信制大学」とひと口に言っても、その中身はじつにさまざまです。

同じ「通信制」でも、続けにくい仕組みを抱えた大学もあれば、続けやすく、成果を出しやすい環境を整えた大学もあります。

ここで言う「やめたくなる通信制大学」とは、特定の大学名を指すものではありません。

あくまで、学びが孤立しやすい、サポートが少ないなど「続けにくい構造」をもつ大学の傾向を示しています。

反対に「続けられる通信制大学」とは、学びを支える仕組みと人のつながりが設計されている大学を指します。

では、その違いを整理してみましょう。

| 項目 | やめたくなる通信制大学 | 続けられる通信制大学 |

| 学習スタイル | 動画視聴中心の個人学習型 | 双方向・ディスカッション型 |

| 教員のタイプ | 理論中心の講師 | 実務経験のあるプロが指導 |

| サポート | 事務的・限定的 | 伴走型・質問しやすい |

| 仲間との関わり | 限定的かつ懇親目的の希薄な関係性 | 恒常的かつ知的刺激を与えあう関係性 |

| 学びの活かし方 | 学士資格の学歴提示 | 仕事・人生に直結する実践型 |

表を見てわかるように、「やめたくなる通信制大学」の課題は「孤独」と「受け身」にあります。

逆に、「続けられる通信制大学」は学びのプロセスに「対話」と「実践」を組み込み、学生が自分の成長を実感できるように設計されています。

この右側(=続けられる大学)に該当する数少ない例が――

【5】“キャリアを拓ける通信制大学”――BBT大学の仕組み

学びを”受け取る”から、”生み出す”へ――BBT流アクティブラーニング

通信制大学の多くは、講義動画を「見る」「レポートを提出する」といった受け身型の学びが中心です。

一方、BBT大学では、”学びを自分の意見で形にする”能動型の設計が徹底されています。

授業は「ディスカッション型」「グループワーク」など、一方通行ではなくアウトプットが前提の学び。

学生・教員・仲間が活発に意見を交わすなかで、「理論」が「現場で使える知恵」へと変わっていきます。

このアクティブラーニングの核となっているのが、BBT独自のオンラインシステム「Air Campus🄬」。

単なる講義動画配信ではなく、テキストディスカッションや課題提出を通じて時間も場所も超えて学び合う仕組みが実装されています。

なかには、アクティブラーニングを通じて、在学中にやりたいことを見つけて退学する人も。

そんな「ポジティブ・ドロップアウト」という選択肢が用意されているのもBBT大学ならではの特徴といえます。

ビジネスの第一線で活躍する経営者教員

BBT大学の教員は、今まさにビジネスの第一線で活躍する実務家たちばかり。

経営者、コンサルタント、専門家など、「現場で通用する知見」を日々アップデートしています。

そのため、授業で学んだ内容をすぐに自分の仕事やプロジェクトで実践できるのが特徴です。

学びを支える”伴走型サポート体制”

通信制の学びを続けるうえで大切なのは、「一人にしない仕組み」。

BBT大学では、学生支援センター・ラーニングアドバイザー(LA)・キャリア支援スタッフが連携し、学習・進捗・履修・IT環境などをきめ細かくサポートします。

さらに、社会人学生向けには「キャリアガイダンス」や「起業・転職支援」も充実。

学びが単なる知識の習得で終わらず、キャリアの武器になるよう伴走してくれます。

通信制でも”熱量のある学生生活”

BBT大学の学生生活は、通信制とは思えないほど”人とのつながり”があるのが特徴。

オンラインのゼミやプロジェクト、リアルイベントなどを通じて、年齢や業種を超えた仲間たちと切磋琢磨できる環境が整っています。

卒業後も続くOBOGネットワークやコミュニティ活動により、「学びの仲間が一生の財産になった」という声も多数。

孤独にならない通信制大学、生涯の仲間とつながる通信制大学――それがBBT大学の強みです。

【6】まとめ:「通信制大学はやめたほうがいい?」――答えは、”覚悟”と”環境”次第

通信制大学が”やめたほうがいい場所”になるか、”人生を変える学びの場”になるかは、あなたの目的と、大学の設計次第。

・学びを実践に結びつけたい

・忙しくても本気で成長したい

・自分のキャリアを自分でつくりたい

そんな人にとって、通信制大学は”未来を変える舞台”になります。

とくに、BBT大学のように「実践」「対話」「つながり」を重視した環境なら、”ドロップアウト”ではなく、その名のとおり”ブレークスルー”があなたを待っています。

▼あわせて読みたい|お役立ち記事

通信制大学は学歴にならない?学歴になる大学の選び方と注意点

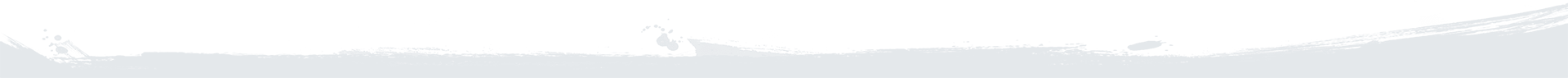

年明けから開催中!BBT大学オンライン説明会

BBT大学のオンライン説明会は「ウェビナー形式」です。

顔出しなし意味、マイクもオフのままでOK。アプリのダウンロードも不要で、スマホから気軽に参加できます。「説明会はちょっと緊張する…」という方でも、自分のペースで安心して視聴できるのが特徴です。

資料請求や個別相談も実施中です。

「ちょっと話を聞いてみたい」という方も、ぜひご参加ください。

LINE登録で、チャットから気軽にご質問もしていただけます。

👉【公式サイトはこちら】

BBT大学には、さまざまな通信制大学を比較したうえで入学された高校生・大学生・社会人が数多く在籍しています。

BBT大学のカリキュラムや卒業生ストーリーを詳しく見るには、BBT大学公式サイトをご覧ください。