BBT大学15周年記念イベントWSレポート/キャラクターカードづくりで磨く、AI時代の“思考と言語化”の技法

BBT大学文化祭が開催された翌日、開学15周年記念イベントが、麹町(東京・千代田区)のAoba-BBTオフィスで開催されました!

じつはBBT大学は、今年(2025年)で開学15年を迎えております。

この大きな節目を記念し、北陸・福岡・沖縄・名古屋・大阪と、全国で15周年を記念したイベントが繰り広げられてきましたが、東京で迎えた今回が、その集大成となるフィナーレでした。

この記事では、イベントのメインコンテンツで、大いに盛り上がった市角壮玄先生によるワークショップをご紹介します。

ワークショップのテーマは〈生成AIを活用しながら「自分のキャラクターカード」をつくる〉。

自身の持ち味をゆるっと掘り下げながら、AIにうまく意図を伝えるコツや、より”自分らしさ”が光るキャラクターを描いてもらう工夫など、生成AIで画像をつくるための効果的なテクニックが盛りだくさん!

ぜひ最後までお読みください。

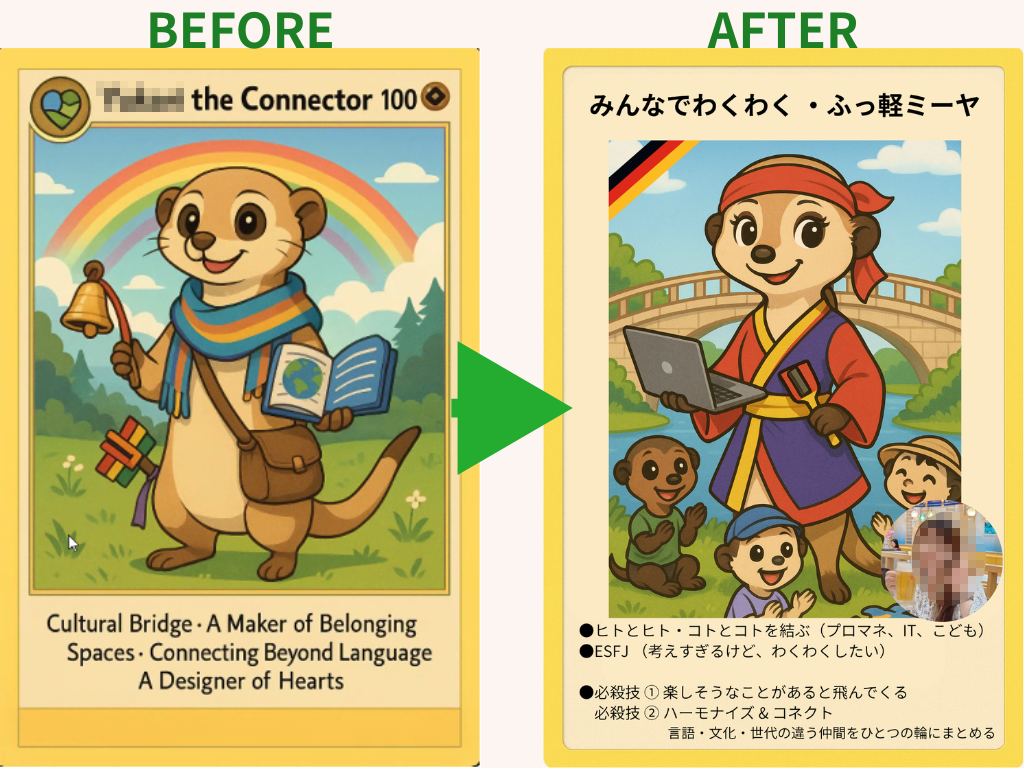

ちなみに、以下は参加者が作成したキャラクターカードのBefore→After。ワークショップ中にここまで進化しました!

- 「ミーアキャットっぽい」と言われたことがある

- フリーランスでIT系の仕事をしながら、BBT大学の卒論でとり上げた「子どもたちのキャンプ」を運営

- よさこいのチームに所属して踊っている

- ドイツ在住

――そんな自己分析のポイントをキャラクターとして表現。

開始直後にAIへ投げたプロンプトによってできたカード(左)は、たしかに“ミーアキャット”であることは伝わるものの、ほかの特徴までは反映されていません。

ところが、ワークショップ終盤に作り上げたカード(右)では、仕事・活動・趣味などすべての要素が見事に落とし込まれた、魅力的な作品に!

わずか1時間のワークショップで、「どう伝えればAIが意図をくみ取ってくれるのか」というプロンプトづくりのコツをしっかり身につけられた好例です。

生成AIで〈自分のキャラクターカード〉をつくる意図

「地域のエネルギッシュな男性たちをヒーロー化してトレーディングカードにする」という、

福岡のあるエリアで実施されている取り組み事例を紹介。子どもたちがこのカードで遊ぶように

なったことで、コミュニティ内の世代間交流が自然と進んでいったのだとか。

生成AIにより、誰でも手軽に画像を生み出せようになりました。

便利な反面、SNSには“AIっぽい投稿”があふれ、見分けがつかないほど似通ったオリジナリティがないものも増えています。

キャラクターカードには、「キャラクター名」「特徴」「性格」「モチーフ」「タグ」といった、自分を構成する要素を“選び・整理し・言語化する”プロセスが自然と組み込まれています。

これはまさに、生成AIに的確なプロンプトを渡すための 「情報編集の型」。

AIに意図を正しく伝えるためには、“どの要素をどの粒度で渡すのか”が重要になるからです。

情報を分解し、粒度をそろえて記述する作業を、半ば遊びながら身につけてしまおう、というわけです。

まずは思考の準備から ――AIを味方につけて創造性のスコープを広げよう

キャラクター作りに入る前に市角先生が強調したのが、「AIと自分の役割を分けること」でした。

トロント大学の研究では、「AIに提案してもらう時間が多いと、人間自身の創造力が低下してしまう」という結果が示されたのだとか。

電卓に頼ると暗算が鈍る。PCやスマホしか使わないと漢字が書けなくなる……

“AIに考えてもらう時間”が長いほど、人間は考えなくなる――。

だからこそ大事なのは、

- AIに頼るフェーズ

- 自分で考えるフェース

をしっかり分けること。

市角先生は、「AIにすべてをゆだねる」のではなく、「AIを使って発想を広げる」コツを教えてくれました。

発想を広げるコツ❶ バカげたアイデアから始める

「いいキャラをつくろう」と思うほど、人は“まっとうな答え”を探してしまいます。

そこで市角先生は、「絶対に実現不可能!というレベルのバカげた案を出すこと」がポイントだと話します。

なぜか?

AIは“平均的でまともなアウトプット”が得意で、突拍子もないアイデアはとても苦手だからです。

だからこそ、まずは人間が「ぶっ飛んだ案」を出し、そこからだんだん現実的なアイデアに寄せていくほうが発想の幅が圧倒的に広がるのです。

キャラづくりの前段階として、これは非常に重要なプロセスです。

発想を広げるコツ❷ ”発想の着火点”となるランダムキーワードを生成する

もうひとつは、AIにランダムキーワードを生成させて”発想を広げる”という方法。

市角先生が紹介してくれたプロンプト例は、

- AIに「あなたは発想の触媒になるアシスタントです」と宣言する

- 「私は●●●●について考えたいので、この業界とは無関係な業界の技術のリストを提示してください」と依頼する

というものでした。

ここで大事なのは、AIに”正解を出してもらう”のではなく、考えるための”材料”を増やしてもらう、という使い方をすること。

自分にはなかった視点や語彙がぽんっと投げ込まれることで、思考が一方向に偏るのを防ぎ、「こういう発想もあるんだ」と気づけるのがポイントです。

ランダムキーワードによって発想の幅が広がり、思考プロセスに新鮮な刺激を与える……つまり、AIに答えを委ねるのではなく、自分の思考を動かしやすくするための補助輪として使う――

これが〈AI×人間の思考〉の幸せな関係といえそうです。

キャラづくり開始! まずはキーワード出し

思考の準備、効果的なプロンプトを作成するポイントをおさえたところで、いよいよ参加者もカードづくり開始です。

まずはお手本として市角先生がご自身のキャラクターカードを公開。

第三者から見たご自身のイメージについて、市角先生は「いろいろな国に行って、いろいろな仕事をしている、デジタルな人」と分析。そのうえで、”ノマド”と”野良猫”をかけて「ノマ猫」というワードをキャラクター名に組み込んだそう。

猫のビジュアルは、「トムとジェリー」の「トム」に似ていると言われることから、その雰囲気をふまえてデザインされたものに。

目指すのは、キャラがしっかり伝わる市角先生のカードレベルのクオリティですが、いきなり自分の個性を明確に切り出したシャープな単語を並べはじめるわけではありません。

市角先生が示したのは、

- 職業や日常の役割

- 見た目(外見的特徴)

- 性格(内面の傾向)

という三つの切り口から、まずは自分自身を棚卸しするというプロセス。

この作業により、キャラクターづくりの“元ネタ”が自然と浮かび上がってくる、というわけです。

職業・見た目を棚卸しする

最初に取り組んだのは、自分の職業(役割)と外見的な特徴の整理です。

ここは深く考え込む段階ではなく、「キャラ設定に使えそうな素材をまず並べる」というシンプルな作業。

- 今どんな仕事をしているのか

- どんな働き方をしているのか

- 人からよく言われる見た目の印象

- 自分で自覚している外見の特徴

- 好きな服装や色・雰囲気

など、“普段の自分”を淡々と言語化していきます。

この地道な棚卸し作業が、後のキャラづくりの精度に直結していきます。

性格を棚卸しする

続いて、自分の内側――性格や行動傾向を整理するパートです。

「無理に細かい言葉にしなくていい」「ざっくりでかまわない」と市角先生。

- 大胆なのか慎重なのか

- コツコツ型なのか、ひらめき型なのか

- 人に合わせるタイプなのか、自分のペースで進むタイプなのか

- 感情で動くのか、論理で判断するのか

- 明るい雰囲気なのか、落ち着いているのか

などなど、わかりやすい項目を洗い出していくことで自分らしさの輪郭がさりげなく浮かび上がってくる、というわけです。性格診断ツールを活用するのもアリとのことでした。

ここまで棚卸しを終えると、メモの中から自然と”キャラクターの芯になりそうな言葉”が現れはじめます。

会場の空気も、”発想が立ち上がる時間”へと変化していきました。

”二つ名”づくりでキャラの世界観が一気に立ち上がる!

趣味や好き嫌いなど、さらに自分を深堀したら、いよいよキャラをシェイプしていく作業に。

「キャラを無理に作ろうとするのではなく、すでに自分の中にある素材を活かすことが大事」というのがポイント。

――素材がそろったところで、”二つ名”づくり、いわゆる自分を端的に表現するキャッチコピーを考えることにより、キャラクターの方向性が一気に固まり、世界観が動き出します。

棚卸しで得たキーワードを束ねるだけで、自然と二つ名が生まれ、会場の盛り上がりがぐっと増していきました。

プロンプトの”粒度”が、キャラの完成度を高める

AIに情報を渡すときに重要なのは、 “粒度(細かさ)” と市角先生。

キャラがぼやける原因の多くは、この粒度の不足にあります。

ひとつ、市角先生が例示してくれた”粒度の高いプロンプト”をご紹介します。

■キャラクター名:ラーメンどんぶり博士

- 下半身がラーメンどんぶり

- 上半身は白衣の博士

- メガネはナルト模様

- ビジュアルは『アンパンマン』のジャムおじさん風

これらの言葉だけで、なんとなくイメージが浮かび上がりますよね。キャラクター名もぴったりです。

細部を積み重ねることで、AIが正確にキャラ像を描けるようになります。

「曖昧にすると、AIが勝手に設定を足してきます」と、市角先生は、粒度の高さこそ“AIに意図を正しく伝える技術”そのものであることを強調しました。

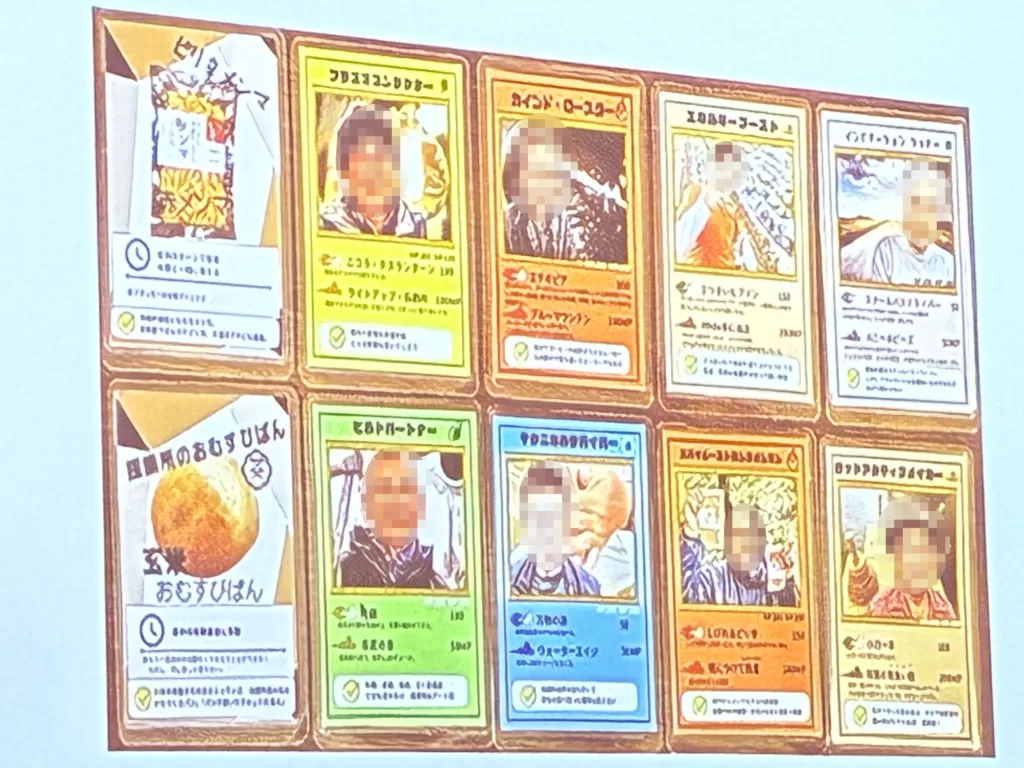

発表タイムで、さらに学びが深まる!

最後は、生成したキャラカードを見せ合う発表タイム。

どんなプロンプトを書き、何を意図し、どこを調整したのか――参加者同士が気づきを共有します。

- 少し曖昧にするとAIが補完しすぎる

- 情報を盛りすぎるとキャラがぼやける

- 一語変えるだけで背景が変わる

などなど、ワークショップによって参加者の理解がぐっと深まっていきました。

たった一時間で、プロンプトが劇的に進化!

たった一時間のワークショップでここまでクオリティの高い作品に!

ワークショップの最後、参加者からは「最初より圧倒的にプロンプトが書きやすくなった!」という声が多く聞かれました。

キャラクターカードづくりという、一見遊びのような作業ですが、じつは”AI時代の思考の筋トレ”を行っていたのです。

ワークショップ修了後、参加者は、キャラクターカードと一緒に”AIと向き合うための思考と表現の技法”もゲットできました!

市角壮玄先生のワークショップに興味をもったら…

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

BBT大学では、加速度的に変化する時代を生き抜くためのAI活用術とビジネス思考を身につけることができます。

BBT大学についてさらに深堀したくなったら、 資料をご請求いただくか、説明会や個別相談に参加してみませんか?

👉【公式サイトはこちら】

BBT大学には、さまざまな通信制大学を比較したうえで入学された高校生・大学生・社会人が数多く在籍しています。

BBT大学のカリキュラムや卒業生ストーリーを詳しく見るには、BBT大学公式サイトをご覧ください。